共に食うことで豊かな暮らしを送りたい

2011年11月18日

自治会の組旅行で船に乗って沖島へ行った時の話です。

この島は元々は無人島だったんです。

そして信仰の対象だったんですね〜。

沖島の西福寺の住職さんは

島の歴史について語り始めました。

この島には奥津島神社という延喜式にも載っている古い神社がありますが、

対岸の長命寺山麓にも奥津嶋神社があります。

むべなるかなぁ〜で有名な神社です。

また琵琶湖西岸の白鬚神社方面からの信仰もあったようで、

三つのポイントは一直線に並ぶのだとか。

より大きな地図で 沖島 を表示

人が住み始めたのは保元・平治の乱(1156~1159)

によって敗走した源氏の落武者が〜

そして蓮如聖人が約500年前にこの島に立ち寄られ〜

詳しくは近江八幡観光物産協会のサイトに

掲載されています。下記にリンクを貼っておきますので

関心のある方はご覧下さい。

さて、

現在の沖島は人口400人も切り、日本の高齢化問題を

先駆けて経験している地域だとしつつも、

狭い地域で普段から何か事で一緒に活動するので

皆家族みたいなものなんです。

一番端の家の人が午前中に怪我をしたら、午後には

反対側の端の家の人も知っているような関係ですから、

事件や犯罪などおきたことがありません。

家族みたいという意味では、以前に比べて規模は小さくなりましたが

ここでは法事を勤められるお家にご近所さんが集まって皆で食事をします。

実は私も先ほどまで、あるお家で一緒にご馳走をよばれてきたんです〜。

と住職さんは話を続けられました。

<沖島の西福寺>

いわゆる共食、(ともぐいではなく)共に食べるという行為が

頻繁に行われているということですが、これって

現代社会が失いつつある食事の形態と言われています。

共に食う事で家族や地域の交流を活発に保ち

その中でよりお互いの理解を深めたり、

共通のルールを確認したりしつつ、

共同体を保っていくという事ですね。

これは直会(ナオライ)の考え、

つまり神事の後に供え物を皆で食べる、

との考え方にも結びついていると思います。

(制度として)宗教的な結びつきの強い共同体ほど

共に食う機会が多いのではないかな〜などと思った訳です。

神事も仏事も明治以前は線引きが曖昧なところがありましたから

妙な突込みはなしですw

私が住む地域も同じような共食の文化が残っていますが、

子供の頃に比べて随分簡素化されてしまいました。

裏を返せば、宗教的な結びつきが弱まったと言えるのではないか、

ふと、そう思いました。

また、今時は個人主義wですし、こういうお節介な共同体が

息苦しいと思う人には堪え難い考え方かも知れませんね。

現代日本は人に頼らずとも個人で飯が食えるようになった

人類史上希有の社会で、飢餓ベース、集団ベースで構築された

身体運用技法や儀礼や習慣との間で摩擦が起こるのは当然だと

内田樹さんは多分逆説的にこの現象を説明されています。

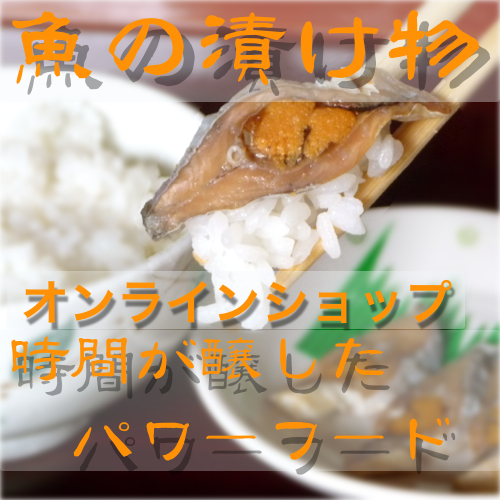

<船の中で沖島の食材を共に食う>

そうはいいつつ、同じ地域や共同体に住む者としては

気心が知れない人が近くに居るくらいなら、

気心が知れる方がよいと思うのは少数派ではないはず。

また、先の震災や災害で再確認した人もいるはずです。

同じ共同体(地域、会社、組織など)で暮らす者同士が

自然に気心が知れる場として共食の場は

とても良い場所だと思いますが、

その切っ掛けの理由を新たに設定しないといけない、

そんな時代なのかも知れません。

え?

なんでこんな話になったのかって?

ん〜…。

鮒寿司って多くの人々が集い、共に食う場所に

よく出されていたと思うんですよね〜。

あっ! そーいえば

以前にWFFC東京支部長さんが実践されてましたね〜(笑)

それも下記にリンクを貼っておきます。

<内部リンク>

podcast 31 モヤ〜としたスローフドの考え方と鮒寿司を漬け物の視点からみてみた話

podcast 32 続スローフードに絡めた鮒寿司の話と、望む!美女の鮒寿司好き宣言

podcast 33 島村菜津さん、スローフド、ドンペリ、鮒寿司

WFFC(世界鮒寿司友の会)東京支部の活動、実況中継

<外部リンク>

近江八幡観光物産協会 沖島

個食のしあわせ 内田樹の研究室

直会

むべなるかな

言葉がフクジユウになると、黙読はできますが、音読が難しい。さらに、言葉を使うのも、不自由です。

返信できず、御容赦ください。