ぬか漬けと鮒寿司漬け

2011年6月25日

「鮒寿司は寿司というより漬物だな〜」の記事からの続きです

2年前の「手作りフナズシ品評会」に参加して、くじ引きで頂いた本です。

漬け物にはあまり関心が向かなかったので、本棚で発酵させてましたが

最近気になってきたので、取り出して読んでみました。

P127〜

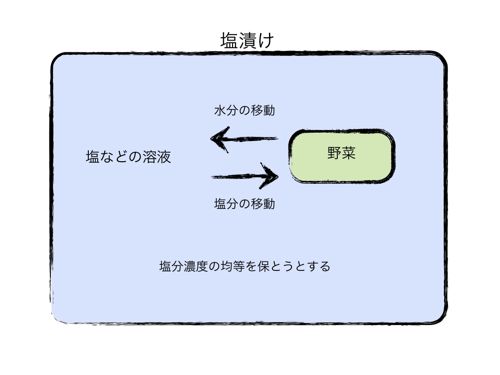

まず、野菜が「漬かる」とはどういうことなのでしょう。

動植物の細胞は、細胞膜に囲まれ、安定した組織構造を保っていますが、

塩や砂糖などの「溶液」に触れると、浸透圧の作用で細胞の構造が

攻撃を受けて細胞膜の圧を防ごうとする機能が低下してしまいます。

これにより、外からも中からも通ずる膜に変化するのです。

この膜から細胞内に塩分が浸透する現象を「漬かる」と呼んでいます。

〜

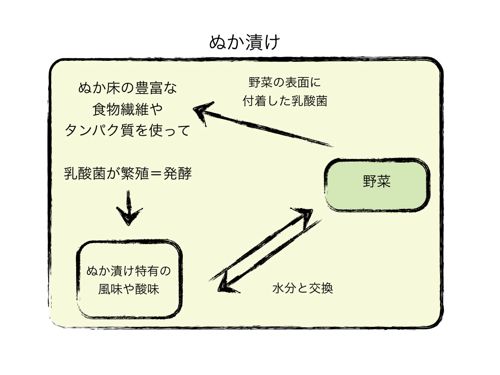

ぬか床とは、米のぬかと水とを混ぜ合わせて作ったものです。

ぬかには食物繊維やタンパク質が豊富に含まれており、

乳酸菌や酵母が繁殖しやすい環境にあります。漬ける野菜の表面には

植物性乳酸菌が付着しており、ぬか床の中でこれが繁殖することで

ぬか床を発酵させ、ぬか付け特有の風味や酸味を醸し出し、

その味を、水分と交換に野菜へ移していきます。

図にするとこんな感じでしょうか?

<塩漬けのイメージ図>

<ぬか漬けのイメージ図>

米ぬかにはビタミンB群が豊富に含まれています。野菜をぬか床に漬けると

塩分の浸透圧で水分が抜けると同時に、ぬかの栄養分が野菜に入っていきます。

これにより、野菜を生で食べるよりもぬか漬けにしたほうが、ぬかのビタミンB群も

接種できるという訳です。さらに生で野菜を食べるのに比べ、より多くの

食物繊維をとれるのもぬか漬けのよいところです。

このように素晴らしい利点のあるぬか漬けですが

「手間がかかる」「においが気になる」として

家庭で漬ける人が減っているのは残念だと著者は書いています。

そこで、「手間を省いて」「においも軽減」する

空気を遮断する漬け方を提案されています。

(詳しくは本を読んで下さい)

これって、野菜を鮒に置き換えれば

鮒寿司が使っていく過程と同じだなぁ〜と思うのですね。

以前伺った滋賀県工業技術総合センターでは同じ漬け物でも、

「鮒寿司は混ぜないし漬け物は混ぜる」違いをお話しされていた

と記憶していますが、空気を遮断する方法となれば同じですね〜。

アラ不思議。

さらに、前半の漬けない無塩梅干しの部分も含めて

鮒寿司の漬け方の工夫や応用に生かしてみたいなぁと

思ったのでありました。

あと、鮒寿司もビタミンB群が豊富であると言われていますが

その理由はぬかと同様の栄養条件がご飯にあるのか、

その辺りはどうなのかなぁ?ご飯から来ているのか、

鮒から来ているのか…。

<内部リンク>

・鮒寿司は寿司というより漬物だな〜

・鮒寿司が食い放題!「手作りフナズシ品評会2010」に参加(2)

・鮒寿司の桶の中でどんなことが起きているのか?

・乳酸菌には植物性も動物性もない? もちろん鮒寿司の乳酸菌も